文 / 叶溪 图 / 张进

我一直以来是一个乖顺的,按部就班的,无论遇到什么挫折,都尽力把自己向这个社会需要的,优秀、三好、积极、上进、阳光、努力、成功的青年的方向掰的人,要求自己脚踏实地永远前行。

但我也有一个梦想:多年以后,或许已经是个颤颤巍巍的老奶奶——凭借自己创作的绘本而得了安徒生奖。

一

上学期拼尽全力又浑浑噩噩地过去了,留下未完成的考试和作业之类的烂摊子。

为什么是拼尽全力的一学期?因为我让自己非常努力。我要求自己在每一科都做到最好。每一次作业都必须认认真真地完成,每一节课都要坐在第一排好好听,不许摆烂。最夸张的是教育法规课的实践作业,三天左右写了七千多字。

为什么浑浑噩噩?在这个积极认真的外壳下,在内心最深处、在脊髓里,我清楚地知道,我是做给别人看的。

做给老师看,做给同学,做给家长,做给这个要求青年人奋斗拼搏的社会。但是我本人只想画画。

上课画画,下课画画,早起画画,晚睡画画,画累了就想想我的世界观——我的“孩子”们住的小世界,想想他们在里面会发生什么故事,然后灵感就来了,就可以继续画画,或者写点小段子,总之用钢笔,铅笔,马克笔,电容笔,把孩子们带来现实的世界。

但是我也觉得这种创作是这个社会不需要的。我应该像一直以来老师、家长、社会教育我的那样,努力学习,未来努力工作,拒绝摆烂,拒绝躺平,做栋梁之才,做对社会有用的人,所以我学习:

上课学习,下课焦虑,白天学习,夜里焦虑。昂起头来学习,低下头去焦虑:关于我自己不应该把时间浪费在“无谓的创作”上面的焦虑。关于我又在胡思乱想磨蹭时间没有关于未来的目标与方向与计划没有在学习没有在进步的焦虑。在最深处,还有一直以来被我忽视的、关于我自己不值得享受自己创作的过程和结果的焦虑。

最后我在放假前一周崩溃了,把宽容的可怜的不得不忍受我这种奇怪内卷的室友们吓了一跳,于是回家休息。

这样的事情,在高中就发生过:我逼迫自己努力,认真完成每一科作业,班主任每天灌下些正确的鸡汤给我。

二

终于我因为焦虑住了一周的院,出院后就再也没有一次作业能写完了。劳拉西泮,舍曲林和阿利哌唑成了每天伴着我的静默的杀手般的友人。

回到现在。一个暑假过去了,虽然一开始我的焦虑因为任务量减少而消退了一些,但是最深处让我胆寒的部分还在:我必须努力。我对抗不了这种焦虑,它已经演化成为了恐惧。

我不停地问母亲,如果未来我不工作,她会允许我啃老吗?母亲宽厚而坚定地让我放心,说那样的话,她会养我。

但是我不敢信。

我和最好的朋友们透露,自己不想考研,没有任何教师资格证的计划,一直在摆烂,想做点画画这样的事情。朋友们也坚定地支持这种摆烂。

但是我不敢信。

我又找咨询师倾诉了这些恐惧,她一直坚信我有能力做自己想做的事情。

但是我还是不敢信。

有一天晚上,我突然意识到:身边所有重要的人都允许我摆烂,或者说放轻松点,唯一不允许的人是我自己。

意识到这一点以后我的泪腺就崩坏了。如果维苏威火山用炙热的岩浆摧毁了庞贝城,那眼泪就用数十倍于岩浆的刺骨的绝望裹挟吞噬了我的意志。

我。唯有我自己。无法改变。

没有力气改变。没有力气抗衡。一辈子要努力。一辈子要优秀!一辈子要成功!!!

我洗澡。穿好内衣。穿上帽衫T恤。我知道自己在做什么,但是我停不了。我看到最喜欢的红碎花半身裙。

“如果已经肥胖到穿不下这条裙子,就停下吧。”

但讽刺的是,两年来我不敢穿、以为自己会因赘肉而撑坏的漂亮的裙子,仍然能穿上。于是我更加无法停下动作了。我穿戴整齐,把整个世界——包括爱我的妈妈,爱我的爸爸,爱我的猫咪们,甚至爱我的孩子们,关在自己屋子的门外。把唯一存在的自由的窗户打开。把上半身挂在上面。

但是真的要吗……

最终我借着不知道来自于何处的力量,坐回桌子前。

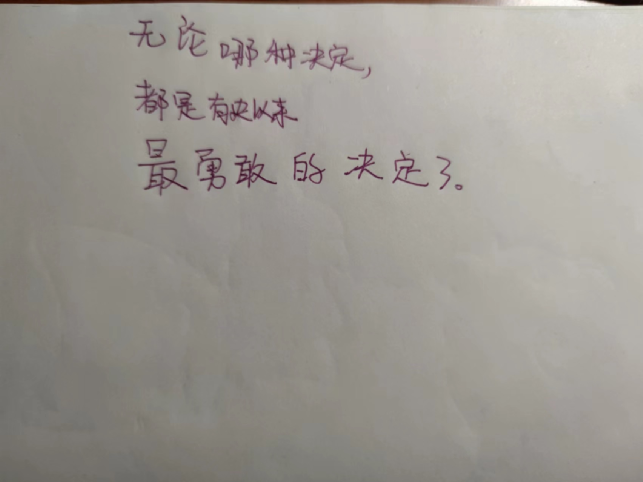

“无论哪种决定,都是有史以来,最勇敢的决定了。”

写下这样的话,然后带着对未来的无解的痛苦,关上窗户,打开屋门。

躺下来,只觉得身边的母亲在拭泪。但是已经过于疲惫,连愧疚的力气也不再有了。

第二天,我仍然精疲力尽,发现自己的决定其实远比另一个决定勇敢太多太多了:要继续面对焦虑几十年。

二十几年我一直兢兢业业地脚踏实地,但是我的星空去哪里了?没有了星空,脚踏实地的意义是什么——继续在黑夜里前行吗?

三

那天,我再次走进了咨询室。

咨询师问,为什么我一定要努力,一定要成功。

又问:如果考上研算成功吗?我说不算,因为比这更成功的人多了去。

如果当大学老师算成功吗?算,因为可以在社会上立足了。

如果买彩票中了一百万算成功吗?算,因为可以不愁吃不愁喝很久了。

如果获得安徒生奖算成功吗?当然算,因为可以骄傲地站在人群抬起头了。

她更好奇了,因为我的成功仿佛十分物化,我说这样的成功能让我扬眉吐气。

她接着问,如果获得了安徒生奖,你会做什么?炫耀你的荣誉吗?花你的奖金?

我想了想。炫耀成就,花钱,实在太过于无聊。

在“成功”那样一个前提下,我可以做我喜欢的事情了。我终于可以自由地创作,而不必在意社会和他人关于“你要努力”的要求了。

我会在许多阳光灿烂的下午,拄着拐杖,颤颤巍巍地来到福利院,把自己写写画画的故事,讲给那里的孩子们听,让他们感受到这世界还是有点美好存在的。

虽然我自己还不太明白,但是她明白了。她告诉我,我追求成功,但其实我十分痛恨它。是它束缚了我,让我无法接受那个自由创作着的神采飞扬的自己。

这不只是我的,也是整个时代许多青年人的困惑。

我们已经不需要挣扎在温饱甚至生存线上,但是仿佛有个声音在不停催促我们,告诉我们,必须要努力。必须要进取。必须要超越。否则,就无法光明磊落地立足,就没有投身于热爱的底气。

于是我内卷,我卷我自己,我疯狂与这个声音竞争。适度的努力让这个社会和世界良性发展,也让我有动力,但是早就过度了。过度努力让我焦虑,原本用来认真听课的精力被浪费在应对焦虑上。原本用来自由创作的精力,更是如同试图盖住大火的棉被一般,被我徒劳而无休止地扔进了焦虑的火场。

但是有必要吗?虽然这样问,仿佛和时代对我的要求背道而驰。

父母愿意继续支持我在热爱的路上精进,并且明确表示会继续在合理范围内给我零用钱购买日常所需,因此,我的衣食住行是不必发愁的。

即便没有催促我努力的声音,我也会自觉自愿地继续学习和成长,回想一下,令人痛苦的是学校要求和体制给我的压力,而学习本身是我热爱的事情。因此,我也有足够的勇气,来相信自己终将有所收获。

这样一来,我觉得释然了。

我不会再让过度的努力批评我的过去、压榨我的当下、掌控我的未来。我可以允许自己合理化地躺平了。

等一下,仿佛还在曾经过度努力的惯性思维里呢!那不是躺平,那是真正在向实现梦想的路前进。

那是不一定得了安徒生奖,但是永远乐意在许多阳光灿烂的下午,拄着拐杖,颤颤巍巍地来到福利院,把自己写写画画的故事,讲给那里的孩子们听,让他们感受到这世界还是有点美好存在的老人。

那是为了这样的图景,今天哪怕不写作业,也快乐地想一点故事,画一幅画,对镜子里的自己笑一笑的,自由自在地腾空而起,飞向漫天星辰的我啊。

如果好好地看一看,就会发现在我的笔记本上,这些字前一页留的印记,就是我的一张画呢。

永远感谢,那样决定的自己。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号