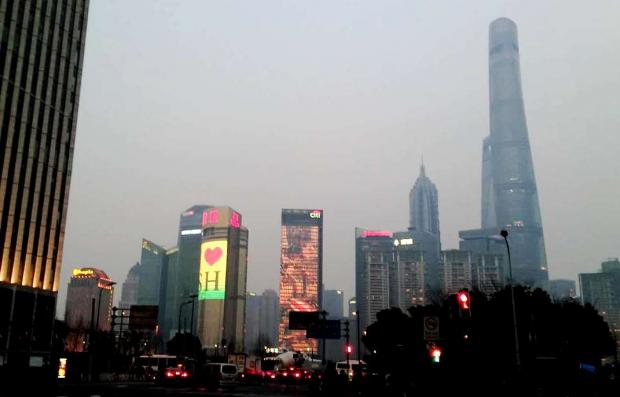

我在人流汹涌的十字街头等她。这是初夏的傍晚,阳光质地金黄,半条大街都被涂上一层金色。正是下班高峰,人们的脚步显得匆忙。马路对面,一位背着蛇皮袋的异乡人茫然站着,似乎不知道该不该往前走;斑马线上一位妇人走得太急,把牵着手的孩子带了一跤;夹着公文包的白领、西装革履的房产交易员、头戴黄色安全帽的民工交错混杂,上海已经是一个外来人口混居的都市了。

“张老师!”身后有人叫我。一回头,她已从人流中跳跃着站到我面前。

她叫秋月,是我的作者,已经给我写过三篇文章。前两篇写她病中的生活,我知道她文笔不错;引起我注意的是第三篇,原标题叫《姑娘,你别着急》。这篇文章写到,病情缓解后,她到上海旅游,没想到来了就不想走;一边游玩一边向几个公司投了简历,居然收到了面试通知;面试当天敲定了工作,接着找房子,和几位外地姑娘成了室友,新的生活就这样开始了。

对于一个抑郁症患者来说,这是多么传奇的故事。我决定录用这篇文章,不假思索,把标题改为——《上海屋檐下》。

再后来,为写作本书,我来到上海,采访了她。

新的人生

采访秋月,我最关心的问题是,她为什么会用这样一种戏剧化的方式留在上海?

我了解抑郁症患者。且不说患病期间情绪低落和神情萎靡,即使临床病愈后,很多人也会有残留症状,情绪、动力、能力或多或少会受到一些影响;而上海惯有“魔都”之称,常人生存尚且不易,她三十好几,大病初愈,囊中空空,举目无亲,怎么就敢孤身独闯大上海?是深思熟虑,还是一时的冲动;甚至,会是抑郁后的转躁?

对这个问题,秋月竟是轻描淡写。

她说,她原本就喜欢旅行,可是这些年,忙于求学、职场打拼、买房婚恋,向生活一路妥协,从来没想过照顾自己的愿望。抑郁症无疑是她人生的一场劫难,病中的她,唯有用自己的梦想来排解痛苦。那时的她暗想:如果病好了,不管多么难,一定要出去走走。

于是,今年春节后,病情稍见稳定,她就一个人踏上了旅途。先到北京逛了一个多星期,然后去青岛,最后到了上海。

“我一下子就喜欢上了它。”虽然是第一次来,她却觉得无比熟悉,好像这个城市一直在等待着她。没怎么费力思考,也用不着征求谁的同意,应聘、找房子、购买各种生活必需品;一个星期后,她在上海开始了新生活。

听到这里,我打断她的话,给她讲了毛姆的小说《月亮和六便士》中的一个故事:

在毛姆那个时代,伦敦有一位年轻的医生,才华横溢,前途看好,升职前夕到地中海做一次旅行。一天早晨,他乘的那艘货轮在亚历山大港靠岸。他从甲板上看着这座阳光照耀下的白色城市,码头上的人群,衣着褴褛的当地人,从苏丹来的黑人,戴着平顶无檐小帽的土耳其人,突然间,他的心境发生了奇异的变化,好象晴天响起一声霹雳,又好象得到了某种启示。他感到一阵狂喜,有一种取得无限自由的感觉,好像回到了老家。他当时就打定主意,将在这里度过一生,于是就收拾行李登岸了。

“哈哈哈,”秋月笑了,“没有这么夸张,但我确实在这里找到了亲切和安宁的感觉。”

我问她:“你考虑过现实问题吗?比如,生活能不能维持?你的病刚好,这里又没有亲人,万一复发怎么办?”

她回答:“我不会像过去那样,要把一切都计划好。想做就做,因为不知道明天会怎么样。我得抓住当下,当下即一切。”

她回忆,毕业工作两年后,她在父母的资助下买了一套公寓。开始确实高兴了一阵子,很快就觉得人生有了限制。仅仅20多岁,就被房子、感情套牢,终老于此,她不甘心。“那时也不是没想过出外闯荡,但一对比家的安逸,想到独自一人,身处他乡,种种不安就把我的勇气吞噬了。”

而如今,一场疾病让她失去了一切:爱情、工作、金钱、名誉……她已经没有更多的可失去,曾经的胆怯与恐惧烟消云散,取而代之的是解除了禁锢的自由。

这是她人生的新风景,不管未来美妙还是萧索。

路过死亡,不再恐惧

我在上海时间很紧。当晚有一个朋友要见我,我想如果秋月能一起吃饭就会节约时间,但不确定她是否愿意和陌生人吃饭。

没想到,征求她意见时,她毫不犹豫地答应了;再问她:吃饭的时候,能不能谈病情?她回答:“这是你的事,不是我的事,你看怎么方便怎么来,反正我不在乎。”

“你现在真是什么都不在话下啊!”我夸奖她。

一般来说,精神疾病患者克服病耻感非常难。不过,秋月既然能够抛下一切,到上海开始新生活,病耻感对她确实早就不存在了。

她同意我的分析。她说,经过几次自杀的生死徘徊,真的无所畏惧。

第一次自杀,是2016年3月。那时疾病初起,她茫然,无助。整夜失眠,头脑昏沉,感情枯竭,了无生趣。尤其感受到自己的社会功能在缓慢流失,种种绝望、恐惧,压得她不能呼吸。

她害怕见人,每天蜗居在房里。一天早晨,整夜失眠后,她感觉自己的生命能量即将枯竭,万念俱灰,服下安眠药。

但随即后悔。妈妈发现她的异常,她坦白了。妈妈拍打着她,哭喊着:“你为什么要扔下妈妈,为什么要死?!”她内心疼痛万分,但一句话也说不出,一滴眼泪也流不出,只是嗫嚅着:“妈妈,我错了。”

她被送进医院,开始了第一次住院治疗。她爸爸陪同住院,照顾她的饮食起居。

但她依然管不住轻生的想法,只是这次没有来得及实施。一天,她去做治疗时,爸爸替她整理东西,发现了藏在病床床头柜里的遗书。等她回来,爸爸当着她的面,拿出遗书撕了,边撕边流泪。那种失望、绝望的表情,让她痛彻心肺。

又有一天,恐惧充斥着她的内心,她跪在地上求妈妈让她离开;还有一天早上,刚睁开眼她就感觉撑不住了,爬起来求爸爸让她了断;最后一次,出院后的一天,家里只有她和弟弟。她把自己关在卫生间,弟弟吓坏了,拼命砸门。砸开门后,弟弟对她说:“姐,你死了,爸妈就没法活了。你非要死,也要等爸妈走后,那时我不拦你。”

她和弟弟感情很好。弟弟出生时,她曾怕弟弟分走了爸爸妈妈对她的爱,没想到后来弟弟成了她的靠山。小时候,父母上班很忙,只有弟弟和她在一起;长大后,弟弟像个男子汉保护她。她觉得,自己作为姐姐欠了弟弟。

她终于答应弟弟,要好好活下去。

下定决心不再自杀后,她的病情奇迹般好了起来。父母心里的大石头终于落地了。爸爸说:“我和你妈都不要求你做得多好,只要你能每天快快乐乐的,即使你什么也不做,爸妈也高兴。”

“经历过生死,就再也不会在乎别的。”她说。她还告诉我,她甚至答应了一个视频小组,拍摄了一个纪录片。

她给我看过那个纪录片。面对镜头,她坦然而自然,是完全、彻底的面对。

廉价的温情是靠不住的

当晚,她和我以及朋友三人一起吃饭。我和朋友交谈的时候,她毫不拘束,自顾自吃菜。我把盘子推到她那一边,“吃吧,多吃点,平常是不是没好的吃?”她羞涩地笑了。

但后来,她半真半假地对我提出一个要求时,却不见羞涩。她说:“我在上海接触面窄,你多介绍些人给我认识,我想在上海找个人结婚。”

我很高兴:她能这样坦白,说明已经走出感情的沼泽了。

她的病,和感情相关。她有三段感情。第一段,是在中学,昙花一现;第二段是读研时,对方是她的高中同学,因为异地恋,最终分手。这对她打击很大,用她的话说,“经历了一段感情混乱的时期”。

第三段感情在工作后,正是这一段给她带来了致命的打击。她告诉我,她找的每一个人,都比她条件差,而最后这个最差,“没有学历,没有工作,没有相貌,没有钱,没有房,没有车。”她接受她,纯粹是因为他“对她好”;但后来验证出,她以为的“对她好”,只是在某些并不重要的问题上顺从她而已。

生病后,她反思自己,之所以在感情上如此轻贱,是因为从小就缺乏安全感。渴望温情,又害怕失去,不敢追求美好的东西,宁可退缩而求其次。

毕竟人生经验更丰富,她的爸妈,坚决反对她的恋情。她坚持了三年,以为可以会有美好的结果,可是相处中,男友暴露出脆弱的一面。那时男友要做餐饮生意,她自告奋勇为他筹钱;后来生意失败,店铺关门,几十万元银行欠债落到她的头上,他居然装聋作哑,再加上一系列变故,她病倒了,他的第一选择竟是逃避,这深深刺伤了她。

她从小要强,无论学业还是工作都力争上游,一路顺风顺水。可在感情上却历经磨难。支撑了一段时间,债务压力压得她喘不过气。加之男朋友苦苦相逼,要她继续借钱。她终于支撑不住,崩溃了。

父母得知种种情况,一方面心疼她一个人坚持这么久,另一方面也对她男朋友没有担当痛心疾首。在父母的安排下,她住进医院,不再与他有任何联系。三年的感情就此终结,她遍体鳞伤,不能回忆,不能面对。

好在伴随着生死考验,感情阴影不知不觉淡化,她逐渐能够触碰。把心门打开,她的机会很多。在病中,她结识了一个比她小十几岁的男孩,他陪伴她度过了最痛苦的时刻。后来是她觉得不合适,会耽误那个男孩,就找了一个小事为借口,主动扯断了这层联系。

2017年5月,马克龙当选法国新总统。他的老婆比他大24岁,一时成为舆论的热闹话题。她半开玩笑告诉我心里掠过的念头:“没准我也可以呢。”

一只小狗的寄托

我是为采访她来到上海,但她给我的时间并不多,只能在下班后见面。这可以理解,作为公司的新员工,她不能随便请假。

为节约时间,我在她的工作地附近找了一间酒店住下,为的是可以更切近地观察她的生活。我要求她带我到她的公司看看,她考虑了一下,只答应带我到公司门口,但不能进去。确实也没有什么好的理由。

这是一家香港人开的设计公司,只有30多个员工。店面不大,开门就是街道。到公司时,她的老板正站在门口布置什么,她吓得一声不坑,低头快速通过,而后告诉我站在那就是老板。等我再回头,门口已是空空荡荡。

她在公司负责文案。这对于大学中文系毕业、有文学天赋的她来说,实在是太简单了。她工作出色,老板也对她不错,开的工资可以维持她在上海的基本生存。

她并不喜欢公司的氛围。小小的公司,也不太平。一次,她在上班时短暂的打盹,居然被举报,人力资源主管找她训诫。她觉得很无厘头,又不好解释什么,因为吃药原因,她有时会嗜睡。好在主管很快自己离职了。

在工作多年、经历了感情、拥有过自己的住房之后,她的生活在33岁回到了原点。个中滋味,当然是不能用最初的新鲜和兴奋遮蔽的。不过,她也有自己寄托。她收养了一条小狗,成为她的慰藉,尽管它也给她带来了负担和麻烦。

那是两个月前,她去吴中游玩,在街头发现了一只被遗弃的刚出生不久的小狗。她把它抱起来,它很乖地蜷缩在她的怀里。顿生爱怜之心,很想收养这条狗。但犹豫了一会,她放弃了,归途中遇到一对年轻情侣,她把狗送给了她们。

之所以犹豫,是因为一段伤心的经历。小时候,她养过一条狗。后来,家里装修,妈妈把狗送人了,理由是狗会把刚装修好的新家弄坏了。她没有办法反对。

狗是被套上头套用车带走的。几天后,谁也不知道是靠什么本能,狗找回了家。看到家人,狗流泪了;她也流泪了。

几天后,狗还是被送走了,送到更远的地方。这次,狗没能再回来。现在狗怎么样了?它在哪里?她再也没有问过,也不敢想。

正是这段往事,使得她不再敢养狗。她怕自己不能承受最终的分别。但当时,把狗交给那对年轻夫妻后,她独自往回走,怅然若失,一转身往回跑,追上那对夫妻,把狗又要了回来。她想:“不管将来,谁知道将来会怎么样,说不定会复发呢。抓住当下吧。”

临别前的一个下午,秋月带我去看看她的家。这是她在上海的第二个住处。第一个在市区,她和几个女孩合住,为了养狗,只好搬出来,在远郊选了这个独居的房间。签约的时候,房主不在,上一个租客告诉她可以养狗;后来房东知道了,不让她养。她对房东说:“我是为了养狗才搬家的,我不能抛弃它。如果你不同意,我只好搬走,重新找住处。”房主人觉得这个女孩善良,默认了。

秋月领我在公寓楼黑暗的走廊上,摸钥匙开门。大概是出于某种心灵感应,门内已经喧闹起来。一开门,那只小狗吠叫着,跳跃着,直立着两条腿,不住地往上蹦。她把小狗抱到怀里,贴在脸上。小狗的四爪上,还带着小小的布套。她说这是防止小狗抓伤她特意做的。

当晚我告别了秋月。她的状态让我很高兴。在我认识的抑郁症患者中,活得比病前更洒脱的,她算一个。不过,我还是有隐隐的担心。她的病,准确的表述是“双相情感障碍抑郁发作”,其特点是容易复发。在异乡,她必然还有很艰难的路要走,要比常人有更多的谨慎和小心。

谈到此,秋月坦言,自己不是没有过顾虑,只是和未知相比,她更想抓住眼前的一切。

秋月对未来的生活充满憧憬,因为抑郁症的经历让她对这个病有了切身的体会。她希望未来可以把自己整个患病经历写成书,同时还在准备心理咨询师二级的考试,将来想从事心理咨询,帮助更多的抑郁症患者。

这几天我接到她的电话,说又在找工作。她对现在这份工作并不满意,选择它,也是出于自我觉察:她知道自己还在恢复期,不能太累。现在,她打算换一份薪水高一些的工作。毕竟衣食住行的开销需要她独自承担。

但她说,她还是不想找太大的公司。我问她为什么?她说,大公司人事制度严格,会做背景调查。尽管她已经没有病耻感,但全社会的病耻感不是她说了算的。她不愿意一开始就让未来的公司知道她的过去。

(本文首发“渡过”公众号,扫码可关注。)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号