一个丝雨如烟的夜晚,在少时生长的故地,我见到了20多年未曾谋面的旧友。个个已不似当年的青葱模样,体态庞大的许多;衣着考究,红光满面,说话高声大气。酒酣,其中一位捏了捏我的衣服,低声而关切地问:“你怎么一副潦倒样?好像衣服都是学校里那件?”我答:“不可能!20多年了,衣服换了多少套了!”他又问:“这些年怎么过的?没赚到啥?”我答:“是啊,无非多一些经历、明一些事理而已。”

皆叹惋。旧友说:“有没有奇遇?讲一个听听?”我想了想,答:“哪有奇遇?最多是一些偶遇。”

于是,我讲了称得上偶遇的一件往事。

(一)

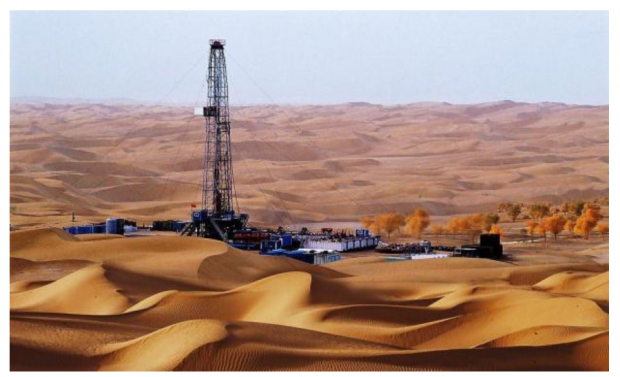

上个世纪90年代初,我曾到塔中一号采访。塔中一号是塔里木油田的一个作业区。那时,沙漠里还没有公路,要想进塔里木,得先到库尔勒,在那里等几天,搭上油田的车才能进去。

这库尔勒绝对是我到过的最有特点的城市!它是中国各式城市的结合体。我是在黄昏时进入库尔勒的。先是在城郊,见到好大一个停车场,整整齐齐排满了大型解放牌卡车,暮色中黑压压一片,厚重、高大、威武。后来得知,库尔勒是去往南疆的大本营和物资集散地,那么这些大卡车的存在就有了合理的解释。不过,毫无来由的,这个场景让我想起了某年某月……这个不愉快的感觉伴随了我好几天。

库尔勒城则是一番热闹景象。那时,塔里木油田刚刚开发,许许多多操着不同口音的淘金客在这里暂住。客运站广场前很大一块空地上,摆满了绿色的台球桌。任何时候都有人在那里打台球。小街的屋外,劣质音响不停传出录像片的打斗声、尖叫声。烤羊肉串摊位一个接一个,烟雾缭绕,香气扑鼻。全国各地的小物件都能在地摊上买到。完全是我熟悉的内地一个地级城市的场景。

发源于博斯腾湖的孔雀河,则给库尔勒带来了现代都市的气息。站在城东北库鲁塔格山上瞭望,孔雀河如一条玉带,轻柔婉转,穿城而过。入夜,河流两侧绿树掩映中,一间间咖啡厅、酒吧、啤酒屋透出幽暗的光,虽不大,却典雅,经常能看到一些老外在里面消费。

库尔勒分为新城和老城。从新城到老城只需要十几分钟时间,好像穿越了不同的年代、不同的族群。新城多是汉式建筑,有喧闹的夜市,各式摊贩,天南地北的面孔;老街是维族人聚集地,有大巴扎(集贸市场),鲜艳的地毯,馕、水果、牛羊肉,还有裁缝店。无花果是新鲜的,咬一口,绵软,细嫩,甘甜。老城的一个标志性建筑是大清真寺,星月的标志高悬在25米高的门楼上,据说比喀什的大清真寺还要高大。

白天,库尔勒城来自五湖四海的人们,辛苦辗转,各自觅食;入夜,小城才迎来一天中最热闹的时刻。客运站广场上,扯起高高的汽灯,“嘶拉拉”作响,把广场照耀得如同白昼。劳作了一天的人走出屋,不同层次的人在不同地段消遣。人们比肩继踵,面红耳赤,大声喧哗;到了午夜时分,人群散去,或者一阵狂风暴雨掠过,满天纸屑乱飞,污水横流,这座被沙漠包围的小城,便有了那铅华洗尽的落寞景象。

我在这样一个小城住了四五天,等到一辆油田的给养车,到塔中一号去了。

(二)

塔中一号不是地名,只是塔里木油田的一个作业区。我最终要去的地方,是塔中一号的一个作业点,编号1468。那时没有google地球,以至于现在我再也不能确定这个点的位置了。

只记得,那天是午后出发,在沙丘间翻上翻下开了好几个小时。除了沙丘,还是沙丘。夕阳西下时,在视野边际,在金色阳光里,看到沙漠中出现一个白色的区域。这就是1468。

1468的人兴高采烈地等着我们,从给养车上搬下了矿泉水、蔬菜、肉,还有远方的书信。这个生活区,其实是十几辆白色的车组成的方阵。有宿营车、厨房车,还有活动室。白天,工人们出去干活,晚上回来睡觉;如果更换作业点,就浩浩荡荡开上车,换到另一个地方扎营。我把他们称为“沙漠里的游牧部落”。

我的任务是到这里深入生活,歌颂工人的奉献精神。这是我记者生涯里最小的采访点,整个工作区域只有上百平方米。1468的工人也只有十几个。队长叫英浩,河北正定人,1960年出生,甘肃长庆石油学校毕业,参加过1983年的塔里木石油大会战。他高大、清瘦,满脸络腮胡子,肩膀很宽,黝黑的脸,一笑就露出洁白整齐的牙齿。总之,很潇洒的一条汉子。

因为活动区域太小,几天之后,我就和工人们熟得不能再熟。每个人的故事至少听了两三遍。而且大多千篇一律。无非是毕业后,或者招工后,到塔里木油田工作,辗转于各个作业点,很辛苦,很寂寞,很想家。工人们最初对我好奇,两天后就淡了,只因英浩有接待之责,不时陪我聊天。于是知道他的家安在河北,老婆在当地务农,有一个女儿,每年他只能回一次家。他也害怕回家,因为一个月后还要再离家,“那个滋味实在不好受。”

在茫茫塔克拉玛干,这里犹如孤岛。作业队有一台卫星电话,节假日时才允许和家里打个电话。在宿营车一侧,我看到贴着一条标语:“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。”话虽如此说,常年待在静如月球的沙漠,心境怎么能不荒凉呢?

白天,工人们到野外作业,我跟着去过一趟。太阳很烈,活很重,我只能旁观他们作业。一次去过,就不再去,呆在营地,没事干,就去帮厨。有两个女炊事员,其中一个20多岁的姑娘,是本地人。这姑娘矮胖,扁脸,头发稀疏枯黄,脸色黑红。尽管如此,工人们一回来,仍然围着她献殷勤,把她宠得像一个骄傲的公主。我猜想她将来一定会怀念这里的生活,因为她很难再如此受宠。

采访早已结束,但给养车不来,我动不了。困在这几百平米的地方,真的非常无聊。沙漠昼夜温差很大,白天,宿营车被太阳烤得火热;晚上,有人喝酒,有人发呆,有人打牌。我想安静,就搬一把躺椅,到宿营区外一个沙丘顶上躺下,看天,看星星。沙漠上一片死寂,一丝光亮也没有。天似穹庐,满天星星闪亮,好像一张大网,铺天盖地撒下来,把我完完全全地罩住了……

几天后,给养车来了。我随车返回库尔勒。工人们都出外干活,只有两个女人系着围裙送我。车开动,从车窗回望,刚过两个沙丘,这个宿营地就看不到了。等到车再攀上一个沙丘,再回望,1468已成茫茫沙丘中的一个小小的白点。突然地,一股莫名的伤感涌上心头。我知道我再不会来这个地方了;我的生命史又翻过了一页。

(三)

两年过去了,也许是三年、四年(日子日复一日,谁也懒得计算),秋天,我去西藏,采访青藏道班。

青藏道班散布在青藏公路沿线。我从拉萨出发,一路向北。这是一个好天,秋高气爽,草原渐渐开阔。残雪给羌塘大地增加了些许亮度,雪峰在料峭的蓝天下凝滞不动。牧村在远处的山脚下静静地横着,像一条条五色板块……寂静而美丽。

车过羊八井,景物骤然不同。羊八井海拔4000米,4000米以上属高海拔地区,只有灌木,不再有树。在羊八井,我搭上一辆便车,继续前行。此后的路段,荒原一望无际,景物变得苍凉。在其中呆久了,你会明白文人骚客对荒凉的赞美是多么苍白。置身其中的人们,最大的愿望就是看到树,看到人,看到灯光,看到房子。

车行在亘古高原上,大家都没有心情说话,盼着赶紧到此行的下一站——那曲。那曲是一个地级城市,在藏北是热闹所在,有房子,有城镇,有人。

沉寂中,司机突然开口:“那曲要到了!”我一怔,赶紧看窗外,什么也没有,于是问:“你怎么知道?”司机停下车,说:“你听!”

我打开窗户,侧耳倾听。隐隐约约中,听到一阵“哗啦啦”的声音。“就是它,”司机说,前些年,那曲人翻修房子,很多人家用白铁皮覆盖在房顶上。这些白铁皮很轻很薄,而那曲风很大,一遇到大风天,这些白铁皮就会发出“哗啦啦”的响声。过往的人听到这个声音,就知道那曲到了。

听司机如此说,大家都很振奋。连汽车似乎都兴奋起来,奋力往上挣扎。爬上一个高坡,又爬上一个高坡,眼前豁然开朗。果然,正前方的山凹间,一大片房屋鳞次栉比;房顶上,一块块白铁皮在阳光照耀下,闪闪发亮。

那曲到了。

(图片:今日那曲)

那曲是藏北重镇,在唐古拉山和念青唐古拉山之间,长江、怒江、拉萨河、易贡河等大江大河发源于此。那曲镇又是那曲地委、行署所在地,因附近有条河叫“那曲”而得名。尽管如此,我所见到的那曲镇还是非常荒凉。当地最好的建筑是地委,也不过是几排破旧的平房。

我在那曲地委招待所住下,然后去地委宣传部,想找一些当地的县志之类。在宣传部没有碰到人,却巧遇地委副书记,一位内地来的挂职干部。

他见到我异常亲热,拉我到他的办公室谈了很久,非常饥渴地询问内地的情况。他在这里挂职两年了,还不知何时能够调回,“我们这里的汉族干部一见面谈的就是如何回内地,”他告诉我,“这里各个部门正职都是藏族,汉族干部很受气,我一天都不想多呆了。”

他还告诉我很多当地官场的奇闻轶事。比如,临近的班戈县,上级任命的县长迟迟不到任,派人到他家寻找,看到他蹲在自家墙根晒太阳。“当县长不如在家晒太阳。”他总结说。

他领我到地委食堂吃了晚饭。临别送我一份“藏北四宝”。这份礼物我收藏了很久。多年后,有一次我想打开看看,一捏起其中的冬虫夏草,它就化成了粉末。

在他和我谈话的时候,不知何时,窗外雨声四起。晚饭后,我冒雨回到了招待所。那时没有手机,没有电脑,房间连电视都没有。我枯坐无聊,就在硬板床上和衣躺下,听着雨打房顶的声音,想着一路的事情……渐渐进入朦胧中……突然,仿佛“咣”的一声,门外走廊上进来很多人。我被惊醒了。我努力辨认有多少人,是什么人?这时听到了一个声音:“英浩,这钻头放哪儿?”

英浩?我大脑迅速转动起来。又一个声音响起:“放我屋,小心点,别弄坏了!”这个熟悉的声音唤醒了我的记忆,我没穿外衣就冲出了房间,“英浩!”我大叫一声。

英浩看到我,愣了一下。他比几年前更加黑瘦,络腮胡子爬满了脸颊。一身工装,满身泥水,两眼血丝。他认出我来,叫了一声,“张记者!”

我们在走廊上立谈了一会。他手里始终抱着一卷东西,未曾放下。我得知后来他离开塔里木,奉调藏北油田,现在已经是大队长了,明天就要开拔到藏北无人区;我问了问他家里的情况,得知他的女孩已经上初中,“成绩不好,没人管。”

“英浩!”他的同伴又叫他。他抱歉地对我点点头,我说了声,“明天聊,”他就急急走开了。

当晚,因为兴奋,我久久没能睡着,想到了很多与命运有关的东西。第二天一早,让我搭车的司机就要上路,问我是否一起走?找车不易,我决定同行。临行前,我想找英浩打一个招呼,这时才发现,我并不知道他住在哪一个房间;在空空荡荡的走廊,我徘徊了一会,几个房间里都传出鼾声和沉重的鼻息。司机又在催我,我犹犹豫豫,最后看了一眼走廊,心情复杂地离开了。

车继续往前开。脚下是起伏的高原草甸,背后是巍峨的群山,天上一只孤鹰翱翔。不知怎的,我脑海里又浮现出两三年前在1468队的往事。我怅然若失,一次偶遇竟如此匆匆告终。他为何总在这艰苦的地方?他将往何处,未来的生活又会怎样?转念一想,人海苍茫,命运无常,如此偶遇已属难得;而他这样一个四海为家的找油人,和我这样一个到处乱跑的记者,彼此的命运又能有什么交集呢。

本文系《渡过:我的知与行》书摘。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号