某日,和同事杨哲宇兄闲谈文坛掌故。哲宇问:“你写过改变你命运的那件事吗?”我答:“没写过。也谈不上改变命运,至多是改变人生轨迹吧。”哲宇说:“你还是写出来吧,要不然将来你就忘了。”

这话对。16年了,别说将来,现在就有些模糊了。遵哲宇兄提示,我尽力回忆,做一实录。

(一 )

1999年10月31日。

这天,我从武汉匆匆返京。此前10天,我作为工人日报编委会成员,在江西、湖北跑发行。10月30日,我打算回京,湖北记者站王四新兄挽留我再住一天,说要带我去长江边吃鱼。我说:“下次吧,明晚轮到我值夜班。”当晚便上了火车。

后来,谈及此事,大家笑称:“张进这是赶回去送死。”

抵京当晚,我走进工人日报夜班编辑室,开始轮值1999年我的最后一个月夜班。

值班编委的主要任务是把关。每个版面三道大样后,值班编委签字,报纸付印。这是出报的最后一道关口,谁签字,谁负责。

这是本月夜班的第一天,每个岗位都换了一拨新人。大家说说笑笑,气氛轻松。

我翻开当日稿单,头版头条是一篇消息,由时任工人日报常务副总编孟东明亲自安排,内容是时任中共中央政治局常委、中央纪委书记、全国总工会主席尉健行在山东考察工作。

这样的官样消息本来没人看。我例行公事,漫不经心地扫一眼。没想到,刚看几行,就被吸引住了。

稿子中有这么一段:

“尉健行指出,计划经济时期人们对工会工作有一种误解,认为工会工作就是组织职工开展各种文化体育活动,组织一下劳动竞赛。这种观念是由于历史上工会没有摆正自己的位置所造成的……各级工会要加强调查研究工作,认真研究新形势下出现的新问题,不能用老办法解决新问题;工会领导机关要加强理论研究,没有理论指导,工会工作将出现盲目性。”

接下来:

“尉健行强调,我们党和工会的目标是一致的,但是工会工作又不同于党政工作。工会工作做好了,党政工作也就相对好做,党政工作和工会工作应该是相辅相成的,而不是相对立的。工会工作如果仅仅依附于党政,那么工会就没有存在的必要。”

读到这里,虽是冬天,窗外天寒地冻,但我如坐春风,耳目一新!须知,在那个年代,能把工会的独立性问题阐述得如此清楚、明白,且出自工会最高领导人之口,多么令人兴奋!

一般来说,这样的政治消息审定后,谁也无权擅动。我一字未改,但难抑激动心情,从消息中概括了四句话,做成四个小标题,意在强化效果。

这四个小标题是:“不能用老办法解决新问题,要加强理论指导”;“如果仅仅依附于党政,工会就没有存在必要”;“签订集体合同有规范标准,但不能被它束缚”;“在复杂的劳动关系下,更要建立职代会制度”。

四个小标题中,最关键的是第二个,正是这句话后来惹了大麻烦:“如果仅仅依附于党政,工会就没有存在必要。”

大约夜里2点,所有版面签完,我就回家睡觉了。

(二)

11月1日下午,我正在家,接到紧急通知:4点,所有副处级以上干部,到报社开会。

一进会议室,顿觉气氛不对:房间里满满当当,许多平常见不到的人都在;时任工人日报总编辑张宏遵拄着拐杖也来了。他因为摔坏了腿,一直在家休养。

时任社长瞿祖赓坐在桌前,面色凝重。会议开始,老瞿通报了从上午8点到下午3点发生的事情。

这天早晨,中华全国总工会分管工人日报工作的领导看到了当天的报纸。读完头版头条,他沉吟片刻,给时任工人日报常务副总编孟东明拨通了电话。他直截了当问:“健行这篇报道是怎么回事?健行审过吗?”

一句话把老孟问懵了。他答:“应该审过吧?”

这位领导说:“别说应该!到底审过没有?”

老孟说:“我马上问。”他当即电话询问此文作者、跟随尉健行考察的记者杨明清。杨明清答:“健行30日在山东讲完话,就去河北,我没跟去,稿子写好发到编辑部,让报社送审的。”

老孟后来回忆,他听到杨明清这个回答,数九寒天,浑身冷汗!

他不敢耽搁,立刻向全总领导汇报。领导连声说:“你们闯大祸了,你们闯大祸了!”他说:“只能向健行主席报告。”

当天,全总领导和瞿社长、孟总,赴中南海,面见尉健行。

尉健行已经得知此事。据老孟事后回忆,进了门,见到尉健行神情凝重,为了缓解气氛,他说:“健行主席,你讲得很好啊!”尉健行更生气了:“我没这么讲过!”

随即研究如何善后。当时考虑了三种方案:一是仅内部处理,不作公开表态,但愿此事无声无息过去;二是低调发一个更正;三是高调更正,宣布重印报纸,收回旧报。

据老瞿回忆,几个人反复研究了好几个小时。最后还是决定,采用动作最大的第三个方案。尉健行说了一句话:“我们总得为历史负责吧!”

后来大家分析,尉健行最后下此决心,可能和当时的政治环境有关。是为1999年,15大之后的第二年。

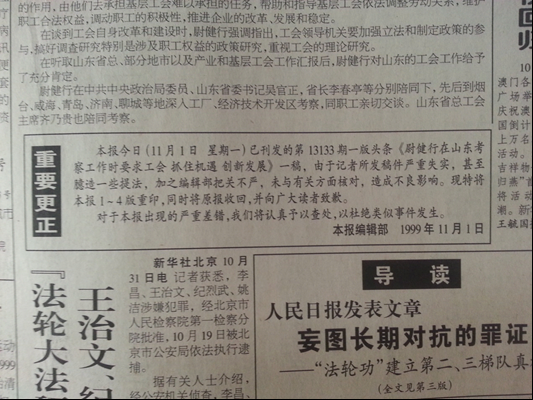

于是,瞿社长和孟总两人亲自操刀,逐字逐句草拟“重要更正”,尉健行最后敲定。内容如下:“由于记者所发稿件严重失实,甚至臆造了一些提法,加之编辑部把关不严,未与有关方面核对,造成不良影响。现特将本报1-4版重印,同时将原报收回,并向广大读者致歉。”

至此,这个事件定性为“严重失实”;记者“臆造”。

据瞿社长回忆,尉健行敲定方案后,苦笑着说:“我被你们害苦了!你们说,就算发了更正,全国读者能相信我没说过吗?”

他一声长叹:“啼笑皆非,无可挽回!”

从中南海回来,瞿社长和孟总决定召开这次全体副处级以上干部会议。

当晚,工人日报夜编室前所未有地繁忙,同时做了两张报纸。一张是正常的11月2日的工人日报;另外重做了11月1日的报纸。新报和旧报排版一模一样,初看没有区别,细看头条内容大不一样,是一篇新的消息。

此时的我,虽然犯了错误,但尚未处分,戴罪之身,仍需履职。当晚,社长、总编、副总编等,齐聚夜班。大样出来,老瞿戴上老花镜,一个字一个字看完,默默递给老孟。老孟也一个字一个字看完,默默递给我。我也假装再看一遍,这时我的身后站了一圈人,都伸着头看大样;众目睽睽下,我在大样上签上我的名字。

第二天,新报发出,同时宣布收回旧报。可是,如覆水难收,报纸既已发行,如何收得回来?只是提醒读者收藏而已。

(三)

接下来,是处理、整改。

闯祸的记者杨明清是第一责任人,星夜传唤到京,安置在报社附近的一个宾馆。那时,我还兼任记者部主任,杨明清是我直接下属。因此,尽管我也在被审查之列,瞿社长仍然派我去做杨明清的思想工作。

首先要弄清楚事情的过程。杨明清告诉我,10月20日至30日,尉健行先后到烟台、威海、青岛、济南、聊城等地考察。考察结束前,在济南召开的工会干部会议上,他脱稿做了以上讲话。

杨明清说,当时,他和在场的所有工会干部一样,非常振奋。会后,他根据录音整理成文。此时,尉健行一行去了河北,他就把稿件传回报社,自认为报社会派人送审,岂料阴差阳错!

不过,我最关心的是,尉健行到底有没有说那句话?对我的疑问,杨明清激动地面红耳赤:“他说过!我有录音!”

我让他把录音拿出来,一个字一个字听了四遍。平心而论,那确实不是尉健行的原话。他说的是口语,杨明清加工成书面语。但不能否认,他确实表达了工会应该有独立性的意思。

从另一个角度看:尉健行这篇讲话,高屋建瓴,清楚透彻。杨明清以一个普通记者的水平,想“臆造”还真到不了这高度。

我把杨明清的说法汇报给调查组负责人。这位负责人很着急,让我做杨明清的工作,“再不敢说你有录音了! ”

一个月后,处理决定下达:社长瞿祖赓免职;总编辑张宏遵免职(尽管整个事件中他一直在家休病假);另一位副总编免职(完全是受牵连);常务副总编孟东明免职、记大过;记者杨明清留社察看;身为编委和记者部主任的我行政警告。此外还有其他几位各个关口的同事被处分,具体情形记不清了。

在等待处分的一个月里,张宏遵总编辑给我打过一个电话。他说:“张进,我知道你觉得冤,但你确实有责任。你是记者部主任,对杨明清负有领导责任;那天你是值班编委,负有把关责任。你是我直接管的,我不希望你在这个时候推脱责任,装怂,咬人,给我丢脸。”我说:“张总,你放心,该我承担的责任,我一样不会推。”

16年过去了,张总这番话,我一直记得。

这一年,我33岁。

(四)

现在回忆,1999年的最后一个月是煎熬的。白天,我要接受询问,反复写检查;晚上,还要值夜班。而且这个月的夜班,社长、总编都来盯着,我只是摆设。几个人来回把关,所有版面都签完,已是夜里三、四点。一个月下来,身心俱疲。

12月1日,刚结束夜班,我找到瞿社长,说:“老瞿,我这个月累了,想出去散散心。”老瞿问:“想去哪里?”我说:“兴之所至,随便逛逛!”老瞿问:“要不要我给你安排?”我说:“不用,我自己随便找个记者站转转。”

但我没去记者站,而是应一个旧约,去了山东荣成海边一个叫石岛的小镇。

到石岛的第三天,上午,在一个企业参观的间隙,我给家里打了个电话。我老婆说:“报社一定出事了。”我问:“你怎么知道?”她答:“昨天晚上,你的记者一个接一个找你,知道你不在,立刻挂了电话。”

我也觉得不得劲,立刻给报社打电话。于是得知,12月3日下午,全总来了很多人,宣布了上述处理决定。

尽管有心理准备,如此一锅端还是让我震惊。这一天,我神不守舍,勉强按原定计划看完两个企业;晚饭后,托故谢绝了娱乐,一个人回到宾馆。

接待方安排我的房间在海边。我站在窗前,凭栏远眺,整理纷乱的思绪。这是一个好天,没有风,月明星稀,满天清晖;大海呈墨绿色,沉默无语,声色不动,让我感到莫名的不安……我在窗前站到大半夜,最后,“咔哒”一下,关上灯。似乎听到“哗”地一声,月光如水,从窗口倾泻而进,铺满了整个房间……

第二天,接到社办电话,传达瞿社长的指示,让我火速回京。新社长到任,要和大家见面。我作为主要当事人不在,显得有情绪。这话有理,我决定回京。

天亮后,下了火车,家也不回,直奔报社,立刻去找瞿社长。老瞿说,现在就去见新社长太突兀,不如下午编前会上见。下午4点,我进了会议室,新老社长并排坐着。老瞿见了我,立刻介绍:“这就是张进。”新社长站起来,隔着会议桌和我握手。他盯着我看,握着我的手不放,幅度很大地摇动,说:“很年轻啊,哈哈!”我也使劲摇手,说:“哈哈!惭愧惭愧!”

又过了几天,清晨,7点多钟,家里的电话突然响了。谁这么早来电话?我摘下话筒,还没放到耳边,一个熟悉的声音传出来:“张进,你的事我都知道了,你在工人日报没戏了!到我这来吧!”

是胡舒立。

再后来,我就到她那儿去了。那时,她创办《财经》杂志,已有两年。

(五)

又是几年过去了。

2006年,我痛下决心,彻底离开了我人生中第一个单位工人日报,档案也随之转移到某人才交流中心。

在为我封存档案时,工人日报人事处辛友谊处长,一位善良的人事干部,从档案袋里翻找出我当年的处分决定。他同情地说:“张进,处分就管几年,不是一辈子。你受处分已经六年,差不多了,我把处分决定从你档案里抽掉吧,让你干干净净地离开工人日报! ”

我真诚地感谢他。但还是很坚定地对他说:“不用,就放着吧。我不觉得这是耻辱;这是我的光荣! ”

(本文初稿于2015年11月)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号