上午,在朋友圈发了一段话,寥寥几句:

“张瑞宽今天返校,和我道别。我说:‘来,拥抱一下。’他迟疑地说:‘不必了吧?’我说:‘必!’他不情愿地走过来,嘟囔着:‘有什么必要?’我一把捞住他,狠狠拥抱一下:‘我说必就必!’一松手,他低头转身就溜了。”

不一会,留言者众:“拥抱,能传达多少关爱啊!”“亲密的肢体接触其实特别重要。”“应当倡导大家互相拥抱。”“等那一天,他主动来拥抱!”……

朋友们的话,说到了我的心里。

回忆起来,我懂得拥抱的意义,是在成年后。

小时候,家里气氛总是很紧张,这主要是因为我父亲的坏脾气。父亲年轻时,风流倜傥,才华横溢,曾得过国民党治下的全国青少年作文比赛第二名。可偏又恃才傲物,1957年被打成右派,发配苏北农村。因个人修养不够好,在外受了气,回到家就发泄,动不动暴跳如雷。

正因为此,从小敏感的我,生活在恐惧、不安和内心的反抗中。到了16岁,考上南京大学,才觉得解放了。南大毕业后,到北京读研,和家里联系就少起来。选专业、工作、结婚,几件人生大事,都是事后才通知家里。

儿子出生后,我懂事了一点,回家的次数慢慢多起来,和父亲也能够心平气和地谈话。此前,我见到父亲,都是毕恭毕敬的。

记得有一次,带儿子回家,午饭后和儿子躺在床上睡觉。这时父亲进来了,我条件反射地“腾”地站起来;我儿子还大摇大摆地躺着。父亲看我这样,赶紧说:“你睡你的,没事,没事。”我当然知道没事,继续躺下。可仍然不自在,先改躺为坐,最后还是站了起来。父亲只好说:“好,好,我走,你睡吧。”

在和父亲几次长谈后,我逐渐理解了他,少年时的怨恨逐渐冰释。但也只限于此,再好也难。

我父亲到了晚年,变化很大,变得特别依恋亲人。我妈妈告诉我,父亲经常坐在电话机边,一坐半天 ,等着我来电话。听这么说,我心里还很不高兴,想:“年轻时干什么去了,到老了变得这么缠绵!”

再往后,随着年岁的增长,我开始恋家。父亲最后卧榻的一年半时间里,我总共回家11次;他病情危急时,我曾衣不解带陪护了15天。非常庆幸有这15天,不然今天想起来心里会更难受。

卧病期间,父亲对我的评价是:“照顾得是很尽心,但对我精神上的需求关心不够。”我明白父亲是指我和他不亲热。我也能从他的举止上,看出很想和我亲昵,比如,握握手,拥抱一下,等等。但是,我做不到。剃胡子、换衣服、清洁身体我都行,就是拥抱做不到。

见面的倒数第二次,告别时,我到父亲床前说:“爸爸,我走了,过几天再来。”父亲闭着眼睛没说话,从被窝里伸出一只手来。这是一只骨瘦如材、青筋暴露的手。我握住,父亲立刻也使劲握住,久久不放。

我曲腿跪在床前,非常尴尬。过了好一会,我试探地朝外抽一抽手,父亲不放;过一会,我再试探,父亲松了松。我抽出手,站起来,静默一下,转身走了。

早在那之前,出于和父亲复杂情感的惨痛教训,我悄悄树立了一个目标:我养儿子,将来他有没有出息我不管,但一定要我什么时候想拥抱他,就可以拥抱。

做到这一点并不容易,需要时间、精力和感情的投入。

儿子小时,一听到我下班回家,就奔过来,拉着我的手说:“爸爸,咱们玩打。”于是我包一扔,就和他对打,打得他抱头鼠窜。后来,他发明了以我为圆心,绕着我跑。一回左转,一会右转,还声言:“我要把你转晕!”结果,转了无数圈,我好好的,他却倒也。

我还发明了一套耍他的办法:抓住他的两条胳膊,一下子把他扛起来;再抓住两只脚,扔到后背倒提起来;然后使劲一旋,把他旋到左肩;再一扭腰,旋到右肩。就这样耍了好多年,从未失手。

没想到好日子戛然而止。有一天,我又死命地抱他亲他,他拼命挣脱出去,逃到几步开外他认为安全的地方站定,非常严肃地说:“爸爸,以后你不要碰我了,你一碰我,我浑身就起鸡皮疙瘩!”

我张口结舌,呆呆地愣在那里,不知道坦率算优点还算缺点——这时的他,大概9岁。

自己的儿子不能耍了,我看到别人适龄的孩子就手痒。崔筝婚礼时,综合组的同事都去道贺,叶逗逗也带着儿子来了。我看着这儿子眼馋,未征得她同意,抓过来就耍将起来。儿子高兴地“嘎嘎”笑,逗逗却紧张地乍开手围着我转。我一放下,她赶紧抱着儿子跑开了。

再往后,我儿子从少年长成青年,渐渐又对我的拥抱不太反感。尽管不很主动,但也不拒绝。

我只希望永远如此。他长大后混成什么样,不重要;只愿将来任何时候,我都可以坦然而随意地叫他:

“儿子,过来,让你爸拥抱一下!”■

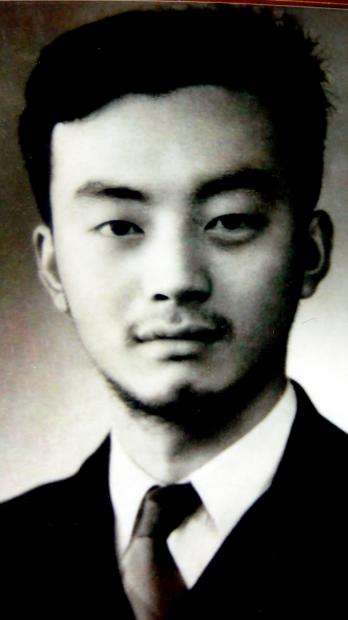

我父亲年轻时,在香港。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号