【抑郁的逻辑】之八:彻底的治愈是价值实现

“万物皆有缝隙,光由是照进。” ——《anthem》

(一)

抑郁症疗愈是一个漫漫长途。我见过许许多多、形形色色在这条路上辛苦辗转的患者和家属,在一次次失望和希望的交替中,他们会问我:抑郁症到底能不能彻底治愈?

对这个问题,我无从回答。因为我不知道“彻底治愈”的标准是什么。

如本系列之三《抑郁是一连串事件》中所述,抑郁症的生理本质是大脑中神经递质失衡。而神经递质浓度总是在变...

“万物皆有缝隙,光由是照进。” ——《anthem》

(一)

抑郁症疗愈是一个漫漫长途。我见过许许多多、形形色色在这条路上辛苦辗转的患者和家属,在一次次失望和希望的交替中,他们会问我:抑郁症到底能不能彻底治愈?

对这个问题,我无从回答。因为我不知道“彻底治愈”的标准是什么。

如本系列之三《抑郁是一连串事件》中所述,抑郁症的生理本质是大脑中神经递质失衡。而神经递质浓度总是在变...

这几年,时常有患者找我“取经”,问我当初是怎么治好的?甚至想照搬我几年前的用药方案。

这时,我会苦口婆心对他们说:抑郁症是一种特异性疾病,没有普适的灵丹妙药。每个患者只能摸索与自己相匹配的个性化治疗方案,力争最理想的疗效。

接下来,很多患者会追问:如果找到了最适合自己的方案,是不是一定能治好?

对这个问题,我总是沉吟再三,难以作答。我不忍打击患者的信心,但我心里明白:抑郁症不...

本系列之五提到,抑郁症是一种特异性疾病。明白这个道理,有什么意义?

意义在于:应该由此认识到,诊断抑郁症要有开放思维,不能简单地用一个标准生搬硬套,既要防止漏诊,也要防止误诊;相应地,治疗抑郁症,也要结合患者此时此刻的个体差异,选择个性化的治疗方案。

就是说:对抗抑郁症,不存在“最好的”治疗方式,只有“最适合的”治疗方式。

(一)

治疗抑郁症有太多的方法。最为主流的是药...

(一)

“大千世界,无奇不有”,用这句俗语来形容抑郁患者的种种表现,颇为贴切。

六年前,我双相情感障碍重度抑郁发作,历经劫难,对抑郁的临床症状有着深刻的感受。病愈后学习精神医学知识,发现其中所列抑郁发作诊断标准,和我的病状非常吻合。于是,在相当长的一段时间里,我认为某位患者出现了某些症状,就能判断是抑郁症;反之就不能。

后来,接触了越来越多的抑郁症患者,我逐渐发现,情况远比...

(一)

病耻感是抑郁症救赎之路上的大敌。

因为病耻感,患者不愿承认自己得了抑郁症,不敢光明正大求医,不能向身边人求助;得强颜欢笑,咬着牙工作,硬着头皮社交。身心俱疲,苦不堪言。

为什么会有病耻感?据我观察,病耻感之所以产生,无非是社会大众对抑郁症有这样一些错误认知:病人是不正常的;犯病是有特殊原因的;得这个病的人是软弱和脆弱的——简单一句话,他们是异类。这也是很多人面对抑郁症...

在分析了抑郁的概念和本质后,自然出现第三个问题:抑郁从何来?人为什么会抑郁?

在此,我提出一个结论:抑郁不是单一的病症,它是一连串事件的结果。

(一)

这里所说“一连串”事件,涉及对医学模式的理解。

医学模式又叫医学观,是人们考虑和研究医学问题的方法论。几千来来,随着文明的发展,人类对健康和疾病的思考不断演变。

16至17世纪,占主导地位的是机械论医学模式。欧洲文艺...

创办“渡过”公众号以来,我接触了很多“资深”患者,有的患病5年、10年,有的10年、20年,最长的一位居然长达33年!说起疾病的痛苦,很多人声泪俱下,我亦感同身受。

不过,我又想安慰大家:尽管患病时间长,只要坚持治疗,坚决不自杀,抑郁症也不会有太严重的后果——

首先,抑郁症不是器质性病变,只是大脑的功能性障碍。患者的理性不受影响,不会变笨、变傻,更不会精神错乱。有一种说法是,如果得抑郁症时...

【笔者按】2015年9月,我出版《渡过》一书。之后两年来,我对精神医学的学习和实践进入到更多层面,观点也有所发展。故试图撰写一组文章,定名为“抑郁的逻辑”,阐述我对于抑郁症问题的最新理解,并力求把这些理解逻辑化,形成一个完整的闭环,从而能更完整、准确地认识抑郁症,在此基础上更有效地应对抑郁症。

本系列共8篇,将不定期推出。今天推出的是第一篇。另7篇标题暂定为:《认识抑郁,化敌为友》、《抑郁是...

没有“更好”,只有“适合”

这是一个老生常谈的题目,但常谈常新。

先讲两个真实的故事。

一个男孩,因学业压力突然辍学。他拒绝和外界交流,把自己关在家里,没日没夜打游戏。怨恨父母,认为一切都是父母害的。父母很着急,带他去做心理治疗,毫无效果。耗了两个多月,孩子出现躯体症状。父母带他去精神专科医院看病,诊断为抑郁症,疑似双相。

起先家长对医生的诊断也将信将疑,没想到用药仅三四天...

(一)

近几个月,我在全国巡游采访抑郁症患者。一部分是我想去采访的,也有一部分是主动邀请我去采访的。事后发现,后者全部是家长,为孩子请我去;再进一步统计发现,这些家庭有一些共同的特点:父母有专业技能,有一定的社会地位,收入稳定,重视教育,讲究生活质量……一句话,就是我们常说的“中产家庭”。

起先我以为是巧合;又与几位医生、咨询师朋友聊起这事,他们都有这个感觉。我就想:会不会是普遍现象?如...

(一)

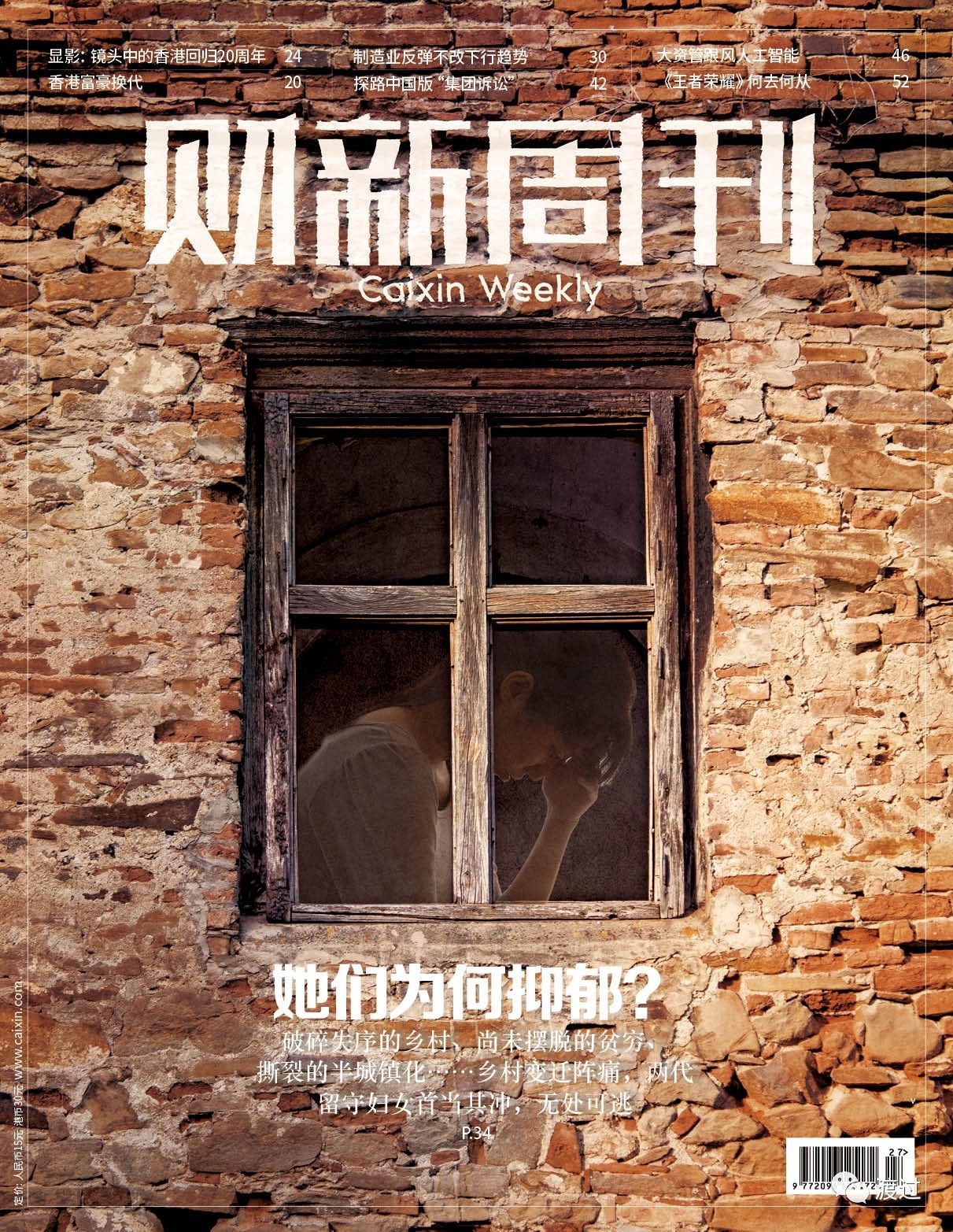

6月中旬的一天,昔日的小同事、财新传媒记者黄姝伦来电,请教如何采访农村抑郁妇女。我问她在哪里?怎么回事?她告诉了我一则新闻线索:

致力于中国农村教育改善的国际机构REAP,在秦巴山区七个国家级贫困县42个镇区下辖42个村,开展留守妇女抑郁问题调研,发现24.5%的被访人有轻度或更高的抑郁倾向。其中,10.7%程度较轻,11.1%中等,1.8%较为严重,0.9%超重。而且奶奶或外婆的抑郁倾向比母亲更为严重...

我在人流汹涌的十字街头等她。这是初夏的傍晚,阳光质地金黄,半条大街都被涂上一层金色。正是下班高峰,人们的脚步显得匆忙。马路对面,一位背着蛇皮袋的异乡人茫然站着,似乎不知道该不该往前走;斑马线上一位妇人走得太急,把牵着手的孩子带了一跤;夹着公文包的白领、西装革履的房产交易员、头戴黄色安全帽的民工交错混杂,上海已经是一个外来人口混居的都市了。

“张老师!”身后有人叫我。一回头,她已从人流中...

【编者按】2017年7月1日下午,我应邀参加“中国心理咨询与治疗行业大会”,就“如何做靠谱的心理科普”这个主题,和王珲、武志红、钱庄、王雪岩展开讨论。以下是我的演讲草稿。

我是从四年前在精神卫生领域写科普文章的。回顾走过的路,自认为有四个比较明显的特点:一是真诚,二是开放,三是实用,四是原创。

一、真诚

四年来,我做了这么几件事: 先是写了一批文章,这些文章最初只是发表在我自己的博...

一连两天,我陷入怅然和失落中。追忆和愧疚时时如潮水涌来,一点点浸没身心。

我要写下这段文字,为老唐,为自己。

(一)

6月24日,整理最近的采访笔记,突然想起老唐。很久没有音讯了,翻看微信纪录,还是半年前曾致信于他,未获回音,而我亦未再追问。

“他会不会……”一个不祥的念头涌上来。

一年前,我曾去看望他,写过一篇文章,《老唐和他的十年“冬眠”》。文章结尾我写道:“老唐...

什么是对抗抑郁症最有效的良药?答案是:陪伴与扶持的亲人之爱。

5月西北之行,我采访到一个故事:一位患病30多年的妻子,在丈夫爱的庇护和全家人的支持下,坚强而幸福地生活着。

故事丰富而漫长,还需继续补充采访。先把梗概记在这里,留一个记录,也让读者先睹为快。

(一)

她今年51岁。想像中是一个病怏怏的老太太,一见面,一袭黑色的风衣,红色的围巾,束着腰;身材高挑,面容姣好,岁月和疾病...

【编者按】药物治疗是治疗抑郁症最主要的手段。但是,目前抗抑郁药物有一个重大局限,就是大多需要两周以上时间才能起效。很多患者就是因为不能熬过这段时间日子,失去信心,中断治疗,前功尽弃,甚至酿成悲剧。

能不能找到快速起效、避免自杀风险的药物治疗方案?笔者近日获悉,首都医科大学附属北京朝阳医院临床心理科胡永东主任医师正主持一项临床研究,通过抗抑郁药物联用麻醉药品氯胺酮,寻找抗抑郁药物快速起效的路径...

2017年6月1日,在家乡一座大山的寺庙旁,望着山脚下白雾缭绕的村庄,林夕对我说:“命运给我的舞台就这么大。如果我生在更好的家庭,有更大的空间,我还会……”言毕默然。

我明白她的意思。

我和林夕相识,缘于文字。

2006年11月,我收到一篇来稿,长达2万多字。我花了半个多小时把稿子通读一遍。要知道一般的来稿也就两三千字的。

看完文章,我决定破例采用。一是因为真实,二是因为细腻,三是因...

【编者按】在全球范围内,历经半个多世纪的研究和实践,认知行为治疗(CBT )已被证实对多种精神障碍有较好的治疗效果。但在中国医学界,尽管“生物-心理-社会”医学模式已成共识,临床上精神障碍的治疗依然以药物为主,国内精神科及心理学领域的专业人员对于规范的CBT仍缺乏深入了解。

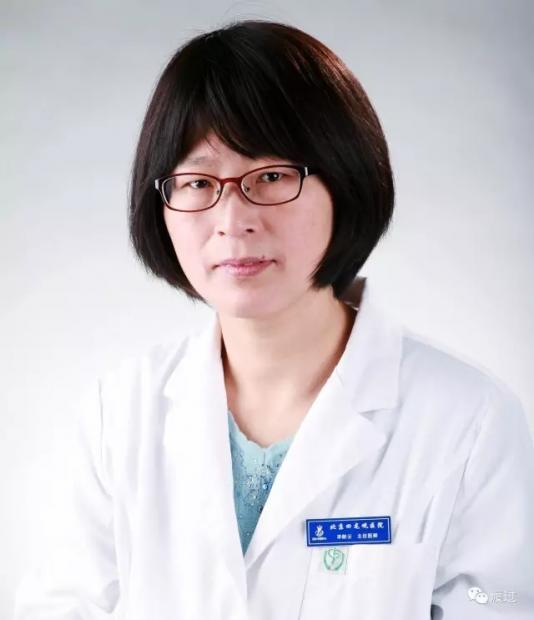

北京回龙观医院精神科主任医师李献云多年来一直致力于CBT的研究与培训, 最早邀请美国和加拿大等国际CBT领域知名专家来国内举办规范连...

去年底,调研“精神康复”课题时,我采访了北大六院院长助理原岩波,得知他还兼任北京海淀区精神卫生防治院副院长。他对我讲起第一次走进海淀精防院的感受:

“……一进康复场地,刀、剪子、锄头,就那么放着,在那忙活的全是住院的患者。要在其他医院,这是绝对不行的。我当时就被震撼了……”

原岩波描绘的场景激起我极大兴趣,我当即要求他带我去看一看。不久前,春暖花开的时候,我终于跟随原岩波探访海淀精防院...

(一)

某日,接到一位妈妈的来信,叙述她15岁的儿子的近况:

“……寒假之后,突然说不上学了。把自己关在房间谁也不让进,疯狂玩电脑手机,除了上厕所基本不出来。到现在两个多月了,昼夜颠倒,一天两顿饭。不和我们交流,不信任何人,也不接触心理老师……”

妈妈不明白,孩子从小听话、懂事,小学年年三好生,一直是爸爸妈妈的骄傲,“怎么说不上学就不上学了呢?”

而且,辍学后,孩子变得很...